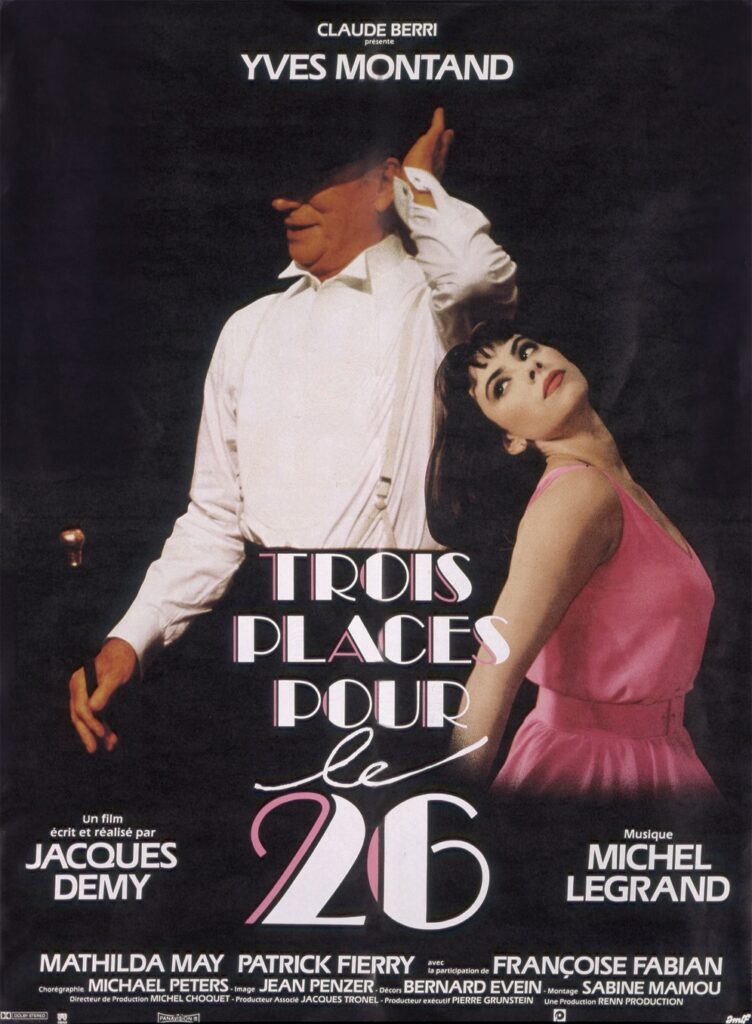

Un film de Jacques Demy

1988

Long-métrage de fiction

98 minutes

35mm – Scope – Eastmancolor

Couleur

SYNOPSIS

Film dédicacé: « À Agnès V… » Yves Montand retourne à Marseille pour y préparer un nouveau spectacle autobiographique avec sa partenaire féminine, son metteur en scène et son producteur. Marion, une parfumeuse qui vit avec sa mère, Marie-Hélène, dans un appartement de la Canebière, est une admiratrice du chanteur et rêve de devenir danseuse.

(Ce qui suit dévoile des moments clés de l’intrigue.)

La jeune femme ignore que son idole est le grand amour de sa mère, celle-ci ayant quitté Montand alors qu’elle était enceinte de Marion. Marie-Hélène donne un rendez-vous à Montand et lui ment sur sa situation conjugale. Elle lui parle de leur fille. Parallèlement, Montand propose à Marion, venue lui demander des places pour son spectacle, de tenir le rôle principal à ses côtés, à la suite du désistement imprévu de sa partenaire. À l’issue de la première représentation, triomphale, Marion et Montand passent la nuit ensemble. Le matin, la conversation fait comprendre à Marion que Montand est son père. Elle va chercher sa mère et les deux femmes se rendent ensemble au rendez-vous que Montand lui avait donné à la gare Saint-Charles.

Équipe artistique

- Yves Montand : lui-même

- Mathilda May : Marion

- Françoise Fabian : Marie-Hélène de Lambert

- Patrick Fierry : Toni Fontaine

- Catriona MacColl : Betty Miller

- Paul Guers : Max Lheeman

- Antoine Bourseiller : Fonteneau

- Jean-Claude Bouillaud : le capitaine Gérald

- Christophe Bourseiller : Serge

- Geoffrey Carey : Michael

- Sophie Castel : la réceptionniste

- Marie-Dominique Chayze : Nicole

- Raoul Curet : le directeur de l’hôtel

- Mathieu Demy : Derderian

- Danielle Durou : Mademoiselle Destain

- Michel Dussarat: le comte Amalfi

- Bertrand Lacy : Steve Larsenal

- Pierre Maguelon : Marius Ceredo

- Mania Mhaidze : Fernande Mallet

- Christiane Minazzoli : Madame Simonot

- Carlo Nell : Berlingot

- Georges Néry : le deuxième gardien du radoub

- Jacques Nolot : Marcel Amy

- Luc Paulun : le joueur de boules

- Laurent Quéva : José

- Jean-Louis Rolland : Audiffred

- Gille Rizzo : l’animatrice

- Jean-Pierre Spano : le premier gardien du radoub

- Hélène Surgère : la première libraire

- Jean-Benoît Terral : le gardien de l’hôtel

- Dominique Varda : le deuxième libraire

- Cathy Varda : Alice

- Joëlle Vautier: Rosalie, l’habilleuse

- Christine Carrère, Anita Dargorn, Blaise Gérard Dur, Hubert Helleu, Théo Holtrnann : les danseurs journalistes et Margaret Holmes, Jody Moccia, William Holden jr, Edgar Godineaux, Maria Casella, Mylène Riou, Claire Jouvenel, Prudence Weir, Odile Radenne, Cécile Maestre, Valérie Moine, Corinne Sévilla, Marcello Solari, Francisco Serre, Mialy Rajohnson, Thierry Walker, Franck Masse, Eric Nicolas, Marc Camboulas, Christophe Danchaud, Beth Rigaud, Sandra Cordero, Muriel Philippe, Géraldine Pailhas, Christine Rogliano, Jeanine Saliba, Hervé Orset, Xavier Perez Mas, Eupremio Greco, Claude Aymon, Guy Ruolt de Saint Germain, Morad Anekkar, Jean-Marc Chastel, Johns Rajohnson, Carlos Silva, Jean-Charles Colin, Dimitri Chalazonittis, Mario Tarfforeau, Thomas Healy, Pierre Annez, Benny Luke, Patrick Ramires, Jean-Marc Baudéan, Hoachim Sautter, Thierry Gondet, Armando Estima, Pascal Montrouge, Philippe Fargant, Herb MacCoy, Derek Williams, Eric Martin, Gavin Mills, Bruno Batlo, Bruno Colinet (danseurs) et la participation des Bluebell Girls du Lido.

Équipe technique

- Scénario, dialogues, lyrics et réalisation: Jacques Demy

- Images : Jean Penzer

- Décors : Bernard Evein

- Costumes : Rosalie Varda

- Script-girl : Annie Maurel

- Montage : Sabine Mamou

- Son : André Hervée

- Chorégraphie : Michael Peters

- Assistants réalisateurs: Denis Epstein, Patrice Martineau, Douglas Law, Alain Kerveillant

- Assistants image : Yves Agostini, Michel Coteret, Eric Vallée

- Photographe : Sylvain Legrand

- Assistants décor : Georges Glon, Gabriel Béchir, Jean-Claude Bourdin, Françoise Hardy

- Assistants chorégraphes : David Robertson, Richild Springer

- Montage son : Stéphanie Granel

- Assistants montage : Olivier Ducastel, Anette Dutertre

- Accessoiristes : Gilbert Piéri, Guy Monbillard

- Régisseur d’extérieurs : Jean-Pierre Nossereau

- Peintres-décorateurs : François Marcepoil, Edouard Bartyzel

- Assistants costumes : Françoise Disle, Simone Leroy, Suzette Montlouis

- Assistant son : Michel Bensaid

- Coiffures : Sidonie Constantien

- Maquillage: Eliane Marcus, Jackie Reynal

- Doublage: Gilbert Crozet

- Bruitage: Jonathan Liebling

- Mixage : Bernard Leroux, Claude Villand

- Chef électricien: André Nové

- Chef machiniste: Marc Moncel

- Éditions musicales: Renn Productions, Productions Michel Legrand

- Auditorium: Paris Studio Cinéma

- Attachée de presse: Josée Bénabent-Loiseau

- Régie: Bernard Vaillant, Jacques Allaire (Marseille), Sissi Manciet, Colette Lopez

- Secrétariat de production: Jacqueline Tolianker

- Administration de production : Marie-Jo Testard, Colette Suder, Marlène Hahn

- Directeur de production: Michel Choquet

- Producteur associé: Jacques Tronel

- Producteur exécutif: Pierre Grunstein

Bande originale : Musique écrite et dirigée par Michel Legrand

Analyses

Trois places pour le 26 devait marquer la réconciliation de Jacques Demy avec le succès et un genre qu’il a inventé de toutes pièces, la comédie musicale française. Au lendemain du triomphe de Jean de Florette avec Yves Montand, Claude Berri décide de produire ce projet initié dans les années 1970 par Jacques Demy qui pensait déjà au chanteur-comédien dans le rôle principal. Le cinéaste dispose d’un temps de tournage et de moyens financiers très confortables. Tous les ingrédients sont réunis pour mettre en scène un film récapitulatif et nostalgique, un voyage dans le Demy-monde. La comédie musicale est abordée sur un mode conventionnel : Trois places pour le 26, loin de recréer un univers entièrement dansé et chanté, reprennent le prétexte des coulisses d’un spectacle en train de se faire, dans la tradition des classiques hollywoodiens. Le sujet du film est le retour aux sources, celui du personnage principal, mais aussi du cinéaste qui renoue avec sa première période. Mais tout procède du décalage, du déplacement et, parfois, du malaise. Marseille n’est pas Nantes, Montand le personnage n’est pas tout à fait Montand la personnalité publique, les années 1980 ne sont pas les années 1960, les visions et les envies d’un auteur populaire comme Jacques Demy ne correspondent plus au goût et aux attentes du grand public. Cet acharnement à aller contre l’état des choses et l’époque du tournage transforment l’ultime film du cinéaste en objet étrange, à la fois inactuel et familier. Ce dernier tour de piste confirme de manière cruelle, après l’échec douloureux et injuste d’Une chambre en ville et celui, prévisible, de Parking, le divorce de Jacques Demy avec les spectateurs. Une fois encore, les choses ne se passeront pas comme prévu. On a l’impression que c’est le film où le cinéaste, ce rêveur opiniâtre, se heurte le plus violemment aux dures contingences du réel. Yves Montand est trop vieux pour le rôle, Mathilda May ne retrouve pas la grâce de la jeune Catherine Deneuve, Michel Legrand ne fait plus chanter la France entière. Et Jacques Demy, atteint par le mal qui devait l’emporter le 27 octobre 1990, est hospitalisé deux fois pendant le tournage. Les scènes les plus réussies concernent le personnage de Marie-Hélène, superbement interprétée par Françoise Fabian, dernière des nombreuses mères célibataires dans la filmographie du cinéaste. Trois places pour le 26 prolongent un travail d’explicitation entrepris dans Parking. Le thème de l’inceste, sous-jacent dans plusieurs films de Demy, est ici abordé de manière triviale, sans la moindre dimension tragique ou scabreuse. Ce n’est pas un tabou que l’on brise, c’est un petit accident du destin qui va permettre au film de se conclure sur une note heureuse. Tandis que de nombreux personnages de Demy ont passé leur vie à se croiser, à se rater ou à se perdre, Manon, Marie-Hélène et Montand s’unissent charnellement puis sentimentalement. Pour que la fille retrouve son père, la grande figure absente de l’œuvre de Demy, il faut d’abord qu’elle couche avec lui. Manon prend la place de sa mère avant de replonger celle-ci dans les bras de son amant. C’est le paradoxe final d’une œuvre hantée par le départ et la rupture, et qui se termine sur des retrouvailles familiales et amoureuses.

Informations techniques

Visa n° 67.673.

Production : Claude Berri pour Renn Productions.

Distribution: AMLF.

Détails du tournage: Tourné de mai à août 1988 aux studios de la SFP à Bry-sur-Marne ainsi qu’en extérieurs naturels à Marseille et dans l’appartement d’Yves Montand place des Vosges (scène coupée). Sortie en France le 23 novembre 1988.

« On part en chantant sur les escaliers, c'est joyeux, et au fur et à mesure que le film avance, la comédie s'éloigne... »

Jacques Demy